Un espacio de construcción y debate alrededor de la gestión, los proyectos, las tecnologías y su aplicación como medios de mejoramiento organizacional, su aprendizaje y aplicación en nuestra realidad.

13 febrero, 2017

20 abril, 2016

Los componentes de la Responsabilidad Social, elementos integrales de la Gestión Empresarial: Caso Ecopetrol 2010

“En los ochenta aparece el concepto de stakeholder (grupo de interés), como complemento al shareholder (accionista), como único interesado en la empresa. Según este nuevo punto de vista, el empresario no sólo debe de tener en cuenta al accionista, sino que además debe de tener en cuenta a todos los grupos de interés (clientes, trabajadores, proveedores, sociedad, sin olvidarse del inversor- accionista). Esta visión de la gestión de la empresa va en línea con la defendida desde los principios de la Calidad Total, donde para la buena marcha de la empresa y el beneficio a largo plazo, nos debemos de preocupar por la satisfacción de los clientes, que se consigue con la satisfacción de los trabajadores, proveedores y sociedad, lo que lleva a una mayor implicación de los grupos de interés.”

- Dimensión Económica, que incluye los aspectos relacionados con la sostenibilidad, rentabilidad, recuperación de la inversión, generación de valor, etc.

- Dimensión Ecológica, en la que se contempla lo pertinente a preservación del medio ambiente, producción limpia, uso eficiente de recursos, renovabilidad, etc.

- Dimensión Social, en la que se agrupan los elementos relacionados con el respecto a la generación de tejido social, interdependencia, calidad de vida, salud, supresión de brechas, supresión de brechas, educación, rendición de cuentas, inclusión y preservación cultural, entre otros.

- Dimensión Ética, que contempla lo que tiene que ver con el respeto, derechos, el bien común, etc.

- Dimensión Política, que incluye lo que respecta a la participación, buen gobierno, comunicación, negociación, transparencia, etc.

- Dimensión Gestión, en esta última categoría se agrupan los aspectos relacionados con el enfoque estratégico, certificaciones, sistemas integrales de gestión, generación de capital humano, clima organizacional, gestión de talentos, buenas prácticas, investigación, gestión del servicio, entre otros.

- Responsabilidades económicas de las organizaciones como la base fundamental de su permanencia en el tiempo, por lo que producir y generar servicios que la sociedad amerite constituyen la esencia de su existencia.

- Responsabilidades legales, las cuales constituyen la obediencia a las leyes establecidas.

- Responsabilidades éticas, que involucran el cumplimiento de otras expectativas sociales, no contempladas en la ley.

- Responsabilidades voluntarias, las cuales son comportamientos adicionales y actividades que la sociedad amerita y que forman parte de los valores de la organización.

- Económica (código de conducta, gobierno corporativo, gestión de crisis y riesgos y criterios específicos del sector).

- Relación con el entorno (respeto al medioambiente -ecoeficiencia-, análisis medioambiental y criterios específicos relacionados con el sector).

- Social (ciudadanía corporativa y filantropía, indicadores laborales, desarrollo de capital humano, análisis social, atracción y detección del talento y criterios específicos del sector).

“Para poder establecer los compromisos es necesario realizar el análisis de riesgos, impactos y oportunidades de sus grupos de interés, además entender sus interrelaciones y validarlas a través de un diálogo participativo con el objeto de identificar en conjunto las expectativas de sus grupos de interés. Con base en esto y asegurando el logro de los objetivos empresariales, Ecopetrol S.A. establecerá de manera concertada los compromisos con cada grupo de interés.” (Ecopetrol, 2010)

13 febrero, 2016

Enfoque Sistémico de las Organizaciones

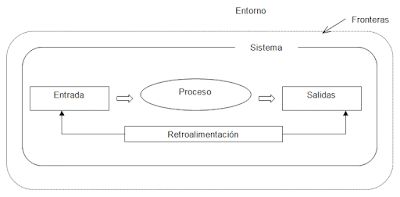

- Entradas: elementos que

constituyen los insumos del sistema o aquellos que obtiene del entorno

- Salidas: bienes o servicios que

el sistema aporta al entorno como producto terminado en el desarrollo de

su función

- Proceso: conjunto de pasos

lógicamente organizados, mediante los cuales el sistema desarrolla su

función de transformación de las entradas para aportarles un valor

agregado que los convierta en elementos de utilidad para el entorno.

- Retroalimentación: mecanismos de control

de los sistemas, a través del cual se evalúa el desempeño real del

sistema, respecto a expectativas, planes o necesidades iniciales

- Entorno (medio): ambiente en

que se desenvuelve el sistema y con el cual se establece una relación

dialéctica, el sistema es capaz de influir el entorno, el entorno es capaz

de influir el sistema.

- Fronteras: a través de este

término se denomina a los límites de acción del sistema, es decir, hasta

dónde llega su radio de acción, de influencia sobre el entorno (Ver Figura

No. 1).

- El sistema se interrelaciona con el entorno o medio en el que actúa: intercambia elementos con el entorno, los transforma y los devuelve al medio, generándose una corriente de entradas y salidas que permite el estudio del comportamiento del sistema como caja negra;

- en función de los procesos de transformación (relación entre los flujos de entrada y salida) se consiguen los objetivos preestablecidos;

- el sistema dispone de funciones y mecanismos de control y autorregulación (retroalimentación) que permiten conducir y adaptar el proceso de transformación para la consecución de los fines deseados;

- la relación entre los flujos de entrada y salida ha de ser tal que permita que el sistema se mantenga en un equilibrio homeostático. (Fernández, 1997)

La institución educativa es un sistema abierto cuya orientación está basada primordialmente en los procesos más que en el producto. Podemos decir que la institución educativa que es coherente con la cultura en la que está inmersa adecua su visión, misión y filosofía a las necesidades de formación que existen en el contexto enmarcando en el PEI las diversas estrategias que permiten el correcto desarrollo de los procesos administrativos y pedagógicos en forma efectiva mediante un trabajo organizado, planificado y controlado. La distribución y utilización de los recursos y la interconexión de los niveles o subsistemas que la conforman permiten que ella se intercomunique con otros sistemas relacionándola con el suprasistema educativo nacional.

- Entradas: son los insumos, recursos no sólo económicos, técnicos y humanos, son también los planes, la legislación educativa, los reglamentos, las políticas y los apoyos para lograr los objetivos.

- Salidas: o producto, El estudiante formado, los logros alcanzados, la comunidad educativa atendida, entrega de informes a padres y superiores.

- Usuario del servicio: el estudiante, la comunidad educativa, la sociedad y el Estado.

- Proceso: los eventos pedagógicos desde la planeación, la formación colectiva del conocimiento y en cada individuo, la evaluación y la realización de los informes a padres, autoridades, superiores.

- Retroalimentación: las respuestas obtenidas tras la aplicación de los mecanismos de control, permiten una mirada estática a los estados del proceso, ayudan a encontrar la solución y acortan la distancia entre el estado actual y el propuesto (ideal). También puede decirse que es el análisis de los datos recogidos por los instrumentos aplicados en las diferentes evaluaciones, administrativas, al desempeño docente, a los aprendizajes de los estudiantes, a la utilización de los recursos, a la gestión institucional.

- Entorno (medio): también denominado contexto educativo, la comunidad a la que pertenece la institución educativa, el barrio, la vereda, el municipio, el departamento pero además, las instituciones del sector productivo que tengan incidencia en la escuela o la escuela en ellas; las instituciones de carácter religioso y los gremios o agrupaciones, cooperativas, clubes, Acción Comunal, Defensa Civil, Policía, Cruz Roja.

- Fronteras: las fronteras que circunscriben el sistema de una escuela, se establecen en el servicio que presta, generalmente se encuentran limitadas a la comunidad educativa a la que pertenece y se amplían dependiendo de la extensión social que logre promover. Escuela de padres, escuelas dominicales, de fin de semana o nocturnas, extensión comunitaria, campeonatos deportivos intercolegiales o interclubes.

El rol de las tecnologías en los procesos de mejoramiento (Instituciones Educativas)

- Diagnóstico: análisis de hechos y oportunidades, reconocimiento de principios y estructura organizativa para facilitar la incorporación y la utilización eficaz de los recursos audiovisuales, informáticos y nuevas tecnologías en los sistemas de formación para determinar la necesidad de cambio.

- Realización de un plan de consecución de TIC.

- Proceso de formación del personal en la utilización de las ayudas que los medios pueden aportar al desarrollo de la organización y administración del centro y la posible influencia que las nuevas tecnologías pueden tener en la organización educativa.

- Implementación de la utilización de las TIC en los procesos de la IE.

- Evaluación del proceso.

De otro lado, las probabilidades de éxito de una nueva tecnología, puede incrementarse si se es lo suficientemente proactivo para prever problemas potenciales en la implementación y se establecen con anticipación las estrategias correctivas pertinentes. La universalidad de la metodología de proyectos ha permitido vincular un sinnúmero de herramientas que van desde la planificación hasta el control y seguimiento de cada una de las actividades, como listas de verificación y mecanismos de identificación de requerimientos que permitan minimizar los riesgos inherentes a la naturaleza del proyecto, tales como: Listas de chequeo, Diagramas de Gantt, Ruta crítica, Flujos de caja, entre otros.

- Nivel de uso: determinado por los usuarios de la nueva tecnología, en consideración con el impacto sobre las actividades tradicionalmente relacionadas.

- Cumplimiento de objetivos: grado de contribución de la tecnología al cumplimiento de las metas estratégicas.

- Satisfacción: opinión de la comunidad sobre la calidad de la tecnología, y la forma como satisface necesidades individuales y organizacionales.

- Actitudes: disposición positiva de las personas hacia la utilización de la tecnología o motivación que permita superar la resistencia al cambio.

- Recuperación de la inversión: evaluación de la relación entre los costos y beneficios inherentes a la adquisición de la tecnología, ya sea en la medida en que reducen costos o que permiten incrementar los ingresos operacionales.

12 febrero, 2016

Madurez Organizacional en Gestión de Proyectos

|

Nr |

Acronym |

Name |

Owner |

|

1 |

OPM3 |

Organizational Project Management

Maturity Model |

Project

Management Institute (PMI) |

|

2 |

P3M3 |

Portfolio Programme, Project

Management Maturity Model |

Office of Govemment Commerce (OGC) |

|

3 |

P2M |

Project & Program Management

for Enterprise Innovation (P2M) |

Project Management Association of

Japan (PMAJ) |

|

4 |

PMMM |

Project

Management Matury Model |

PM Solutions |

|

5 |

PPMMM |

Project Portfolio Management

Matury Model |

PM Solutions |

|

6 |

PMMM |

Programme Management

Matury Model |

Programme

Management Group |

|

7 |

PMMM |

Project

Management Matury Model |

KLR

Consulting |

|

8 |

(PM)2 |

The Berkeley Project Management

Process Matury Model |

Department of Civil Engineering

University of California at Berkeley |

|

9 |

ProMMM |

Project

Management Matury Model |

Project Management Professional

Solutions Limited |

|

10 |

MINCE2 |

Maturity Increments IN Controlled

Environments |

Mince2

Foundation |

|

11 |

PPMM |

Project and Portfolio Management

Matury |

PriceWaterhouseCoopers

(PWC) Belgium |

|

12 |

CMMI |

Capabitty

Maturity Model Integration |

Software

Engineering Institute (SEI) |

|

13 |

SPICE |

Software Process Improvement and

Capability dEtermination |

Software Quality Institute

Grilfith University, Australia |

|

14 |

FAA-iCMM |

Federal Aviation Administration –

Integrated Capabilty Maturity Model |

US Federal

Aviation Administration |

|

15 |

Trilium |

Trilium |

Beil Canada |

|

16 |

EFQM |

EFQM

Excelence Model |

European Foundation for Quality

Management (EFQM) |

|

17 |

COBIT |

Control Objectives for Information

and related Technology |

Information Systems Audit and

Control Association (ISACA) |

|

18 |

INK |

INK

Managementmodel |

Institute

Nederfandse Kwaliot (INK) |

|

19 |

ProjectProof |

VA

Volwassenheidsmodel |

Van Aetsweid |

|

20 |

PAM |

Project

Activity Model |

Arttemis |

|

21 |

Project

Excellence Model |

The Project

Excellence Model |

Berenschot |

|

22 |

PMMM |

Project

Management Matury Model |

International Institute for

Learning (IIL) H Kerzner |

1.

Modelo de

Madurez Organizacional en Gestión de Proyectos (OPM3)

- Mejores prácticas: es un grupo de capacidades

organizacionales relacionadas.

- Capacidades: una capacidad es una competencia

específica que debe existir en una organización en orden de ejecutar los

procesos de gestión de proyectos y entregar servicios y productos.

- Resultados: es un resultado tangible o

intangible de la aplicación de una capacidad.

- El elemento Conocimiento, proporciona a la organización información descriptiva relacionada con mejores prácticas, capacidades, resultados y otros componentes de madurez organizacional en gestión de proyectos.

- El elemento Evaluación da la capacidad a la organización para determinar su estado actual en madurez organizacional de gestión de proyectos.

- El elemento Mejora hace uso de los resultados del elemento Evaluación para planificar iniciativas que permitan incrementar la madurez organizacional de gestión de proyectos (PMI, 2008).

2.

Modelo de

Madurez en Gestión de Proyectos (PMMM) de Harold Kerzner

- Nivel 1-Lenguaje común: en este nivel, la

organización detecta y reconoce la importancia de la gestión de proyectos

y la necesidad de comprender y manejar los conceptos básicos en gestión de

proyectos y la terminología asociada.

- Nivel 2-Procesos comunes: en este nivel, la

organización reconoce los procesos comunes requeridos para que el éxito en

un proyecto pueda ser repetido en otros proyectos.

- Nivel 3-Metodología singular: en este nivel se

da el efecto sinérgico de la combinación de todas las metodologías

organizacionales en una metodología singular, el centro de la cual es la

gestión de proyectos. Este nivel está compuesto por seis características

que conforman el “hexágono de la excelencia” el cual se ilustra en la

Figura No. 5.

- Nivel 4-Evaluación comparativa: este nivel

implica el reconocimiento que la mejora de procesos es necesaria para

mantener una ventaja competitiva. La compañía debe definir con quien

realiza la comparación y que va a comparar.

- Nivel 5-Mejora continua: en este nivel la

organización evalúa los resultados que se obtuvieron en el análisis

comparativo y entonces decide si dicha información puede mejorar la

metodología singular.

3. Capability Maturity Mode Integration (CMMI)

- Nivel 0-Incompleto: un proceso incompleto es

un proceso que aún no está desarrollado o está desarrollado parcialmente.

Uno o más de los objetivos específico de las áreas de proceso no

están satisfechos.

- Nivel 1-Realizado: un proceso desarrollado es

un proceso que satisface los objetivos específicos de las áreas de

proceso.

- Nivel 2-Gestionado: un proceso gestionado es

un proceso realizado (nivel 1) que también es planeado y ejecutado

conforme con la política, empleando personal calificado con los recursos

adecuados para producir salidas controladas, que involucra interesados

claves, que es monitoreado, controlado, revisado y evaluado para verificar

su conformidad con la descripción del proceso.

- Nivel 3-Definido: un proceso definido es un

proceso gestionado (nivel 2) que es adaptado al conjunto de estándares de

procesos de la organización, acorde con la guía de adaptación, y

contribuye al trabajo del producto, mediciones, y otra información de

procesos de mejora a los activos de proceso de la organización.

- Nivel 4-Cuantitativamente gestionado: un

proceso cuantitativamente gestionado es un proceso definido (nivel 3) que

es controlado usando técnicas estadísticas u otras técnicas cuantitativas.

- Nivel 5-Optimizado: un proceso optimizado es

un proceso cuantitativamente gestionado (nivel 4) que es cambiado y

adaptado para cumplir con los objetivos relevantes actuales y proyectados

objetivos de negocio.

4.

Modelo de

Madurez en Gestión de Proyectos de Berkeley (PM 2)

-

En septiembre de 2017 el Project Management Institute (PMI) publicó la sexta edición de la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Pro...

-

1. LA ORGANIZACIÓN La función gerencial es básicamente diseñar y mantener los sistemas de funciones, y para que este proceso sea s...

-

En el contexto de la Gerencia de proyectos, se conoce como nivel de madurez al grado en el cual una organización desarrolla, asimila e imple...